うっかりミスの心理

2019年11月28日

先日、うっかりミスをしてしまったことについて話したい。

その日の前日はトラブル対応で忙しく、夜もあまり眠れなかった。

自宅を出てからも、前日のトラブルについて考えながら移動していると、本学の正門に着いた。

ただ、中に入っていく学生や教職員を見て、なぜか違和感を感じた。

「なんかいつもと違う!おかしい?」

なんと、その日は他の大学で講義をする日だったのだ。

正門の前で青ざめて、すぐに引き返して目的の大学に急いだ。

幸い、本学からあまり遠くない大学であったので、なんとかギリギリ、少しの遅刻で間に合った。

家を出るときは、ちゃんとその講義の準備をして出かけたのだが、考え事をしていると途中でいつもの勤務地に向かってしまったのであった。

この例のように、私たちは最初の意図とは異なる行為をうっかり行ってしまうことがある。

例えば、カラつきの落花生を食べようとカラをとったのに、カラではなく中身の方を捨ててしまうような場合である。

このような自分の意図と反した行為のエラーは スリップ(slip) と呼ばれている。

スリップが起こると、私たちはびっくりする。

それは自分が思っていた意図と実際に行った行為がかけ離れていることに気づくからである。

日常生活においてスリップに出会うことはそんなに多くはないが、簡単な実験をすることでスリップを体験できる。

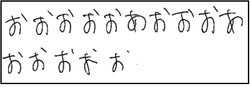

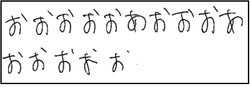

それは急速反復書字法と呼ばれる実験で、紙と鉛筆を用意して特定の文字をできるだけ速くたくさん書き続けるだけである。

ひらがなの「お」、漢字の「大」「類」などにおいて、別の文字を書いてしまう書字スリップが生じるとされている。

ぜひ実際に試して、スリップを体験していただきたい。

「お」を急速反復書字した例

報告: 廣瀬 直哉

追伸:実はこのブログの文章を書いているときにもうっかりミスを行って作成途中の文章を消してしまい、大幅に書き直したことを追記しておく。

その日の前日はトラブル対応で忙しく、夜もあまり眠れなかった。

自宅を出てからも、前日のトラブルについて考えながら移動していると、本学の正門に着いた。

ただ、中に入っていく学生や教職員を見て、なぜか違和感を感じた。

「なんかいつもと違う!おかしい?」

なんと、その日は他の大学で講義をする日だったのだ。

正門の前で青ざめて、すぐに引き返して目的の大学に急いだ。

幸い、本学からあまり遠くない大学であったので、なんとかギリギリ、少しの遅刻で間に合った。

家を出るときは、ちゃんとその講義の準備をして出かけたのだが、考え事をしていると途中でいつもの勤務地に向かってしまったのであった。

この例のように、私たちは最初の意図とは異なる行為をうっかり行ってしまうことがある。

例えば、カラつきの落花生を食べようとカラをとったのに、カラではなく中身の方を捨ててしまうような場合である。

このような自分の意図と反した行為のエラーは スリップ(slip) と呼ばれている。

スリップが起こると、私たちはびっくりする。

それは自分が思っていた意図と実際に行った行為がかけ離れていることに気づくからである。

日常生活においてスリップに出会うことはそんなに多くはないが、簡単な実験をすることでスリップを体験できる。

それは急速反復書字法と呼ばれる実験で、紙と鉛筆を用意して特定の文字をできるだけ速くたくさん書き続けるだけである。

ひらがなの「お」、漢字の「大」「類」などにおいて、別の文字を書いてしまう書字スリップが生じるとされている。

ぜひ実際に試して、スリップを体験していただきたい。

「お」を急速反復書字した例

報告: 廣瀬 直哉

追伸:実はこのブログの文章を書いているときにもうっかりミスを行って作成途中の文章を消してしまい、大幅に書き直したことを追記しておく。

ノートルダムのクリスマスツリー

2015年12月24日

2015年もあと少しです。大学もしばしの冬休みに入ります。 12月15日は卒業論文の提出締切日、12月22日は修士論文の提出締切日と慌ただしい12月でしたが、今日は静かな学内です。

夕方になると、北山通りから下鴨本通りに入た道沿い、本学敷地内にデコレーションされたイルミネーションが灯り、正門を入って正面のユージニア館3Fには、きれいなクリスマスツリーが輝いています。

このクリスマスツリー、実は数百個のペットボトルで組まれたもので、秋に本学を会場として開催された「リレーフォ―ライフ」(がん患者さんとそのご家族を支援するイベント)のために、学生と教員が一緒になって作った大作です。心理学部、心理学研究科の大学院生も大勢参加しました。そのイベント後、ペットボトルのツリーはしばらくこちらに展示されています。

年が明けたらすぐに、卒業論文の口頭試問が始まります。それまで、4年次生や大学院生は準備に忙しいかもしれません。新しい1年を良い形で迎えたいと思います。少し早いですが、皆様、よいお年を迎えられますように。

報告:心理学部 広報係

夕方になると、北山通りから下鴨本通りに入た道沿い、本学敷地内にデコレーションされたイルミネーションが灯り、正門を入って正面のユージニア館3Fには、きれいなクリスマスツリーが輝いています。

このクリスマスツリー、実は数百個のペットボトルで組まれたもので、秋に本学を会場として開催された「リレーフォ―ライフ」(がん患者さんとそのご家族を支援するイベント)のために、学生と教員が一緒になって作った大作です。心理学部、心理学研究科の大学院生も大勢参加しました。そのイベント後、ペットボトルのツリーはしばらくこちらに展示されています。

年が明けたらすぐに、卒業論文の口頭試問が始まります。それまで、4年次生や大学院生は準備に忙しいかもしれません。新しい1年を良い形で迎えたいと思います。少し早いですが、皆様、よいお年を迎えられますように。

報告:心理学部 広報係

大学院(臨床)の同窓会

2015年06月20日

6月14日夜、大学近くのイタリアンレストランで、大学院臨床心理学専攻の同窓会が催されました。

この日の午後、藤川洋子先生と修了生の宮本由起子さんによる公開講座『女子の犯罪とその心理』が開かれ、その日に合わせて宴を!!となったわけです。

4期生から現役生と、心理臨床センターのスタッフ、教員とが30名以上集い、久々の再会に話に花が咲きました。仕事のこと、プライベート、職場のストレス・・・などなど、気兼ねなく話せる場になったようです。同窓生カップルの赤ちゃんは、もうアイドル。もみくちゃでした。

後半になるほどリラックスして話が尽きず

現役生ははじめ緊張の面持ちでしたが、先輩たちの声掛けで席を移動して会話に加わっていきました。見知らぬ現場の世界を教えてもらう一方で、修論や実習の大変さをこぼしていると「そういえば私もそんなんだったわ」と笑い飛ばす先輩たちに元気をもらったようです。

大学院心理学研究科臨床心理学専攻は、2003年に前身の生涯発達臨床心理学専攻(2005年より現在の名称)として発足し、臨床心理士養成のための指定校1種として13年目を迎えます。現M1まで含めると100名以上がここで学び、修了生の多くが臨床心理士として全国で活躍しています。鑑別所、病院、スクールカウンセラー、大学の学生相談室、キャリアサポートなど、フィールドも様々です。

大学院での2年・3年はとても短いですが、「NDで学んだからこそ」という技術・ふるまい・心構えを身につけ、どこへ行っても対人援助の糧となってくれていれば・・・と改めて思いました。

巣立った後も、拠点としてご活用くださいませ>>修了生のみなさまへ。

報告:伊藤 一美

この日の午後、藤川洋子先生と修了生の宮本由起子さんによる公開講座『女子の犯罪とその心理』が開かれ、その日に合わせて宴を!!となったわけです。

4期生から現役生と、心理臨床センターのスタッフ、教員とが30名以上集い、久々の再会に話に花が咲きました。仕事のこと、プライベート、職場のストレス・・・などなど、気兼ねなく話せる場になったようです。同窓生カップルの赤ちゃんは、もうアイドル。もみくちゃでした。

後半になるほどリラックスして話が尽きず

現役生ははじめ緊張の面持ちでしたが、先輩たちの声掛けで席を移動して会話に加わっていきました。見知らぬ現場の世界を教えてもらう一方で、修論や実習の大変さをこぼしていると「そういえば私もそんなんだったわ」と笑い飛ばす先輩たちに元気をもらったようです。

大学院心理学研究科臨床心理学専攻は、2003年に前身の生涯発達臨床心理学専攻(2005年より現在の名称)として発足し、臨床心理士養成のための指定校1種として13年目を迎えます。現M1まで含めると100名以上がここで学び、修了生の多くが臨床心理士として全国で活躍しています。鑑別所、病院、スクールカウンセラー、大学の学生相談室、キャリアサポートなど、フィールドも様々です。

大学院での2年・3年はとても短いですが、「NDで学んだからこそ」という技術・ふるまい・心構えを身につけ、どこへ行っても対人援助の糧となってくれていれば・・・と改めて思いました。

巣立った後も、拠点としてご活用くださいませ>>修了生のみなさまへ。

報告:伊藤 一美

研究室の引っ越し

2014年11月27日

11月下旬に新しいソフィア館への引っ越しがありました。 事務や教員の多くが引っ越しをするので、大学内は大変な状態でした。

私も引っ越しするということで、研究室内の片付けをしました。整理し始めるといらないものがどんどん出てきて、実にたくさんの書類を捨てました。これからはこまめに整理をしよう、と思いましたが...

片付けをすると、何かなつかしいものを見つけることがありますが、今回、20数年前に作成した卒業論文の資料が出てきました。

最近は行動の観察や環境の知覚などを研究しているのですが、学部生の頃は思考について興味をもっていて、卒論では条件文推理の実験をしました。当時は統計ソフトもあまりなかったので、自分で統計用のプログラムを書いていて、そのコードもありました。また、実験データも丁寧にまとめてあり、今の自分からすると、「こんなことまでやってたのか」と、自分のことながら驚かされました。

報告:廣瀬直哉

私も引っ越しするということで、研究室内の片付けをしました。整理し始めるといらないものがどんどん出てきて、実にたくさんの書類を捨てました。これからはこまめに整理をしよう、と思いましたが...

片付けをすると、何かなつかしいものを見つけることがありますが、今回、20数年前に作成した卒業論文の資料が出てきました。

最近は行動の観察や環境の知覚などを研究しているのですが、学部生の頃は思考について興味をもっていて、卒論では条件文推理の実験をしました。当時は統計ソフトもあまりなかったので、自分で統計用のプログラムを書いていて、そのコードもありました。また、実験データも丁寧にまとめてあり、今の自分からすると、「こんなことまでやってたのか」と、自分のことながら驚かされました。

報告:廣瀬直哉

はぁとふるノートルダム

2014年07月24日

今年度、初めて京都ノートルダム女子大学より、がん患者さんをサポートさせていただくイベント、9月27日から28日にかけて行われるリレー・フォー・ライフ京都にチーム参加させていただくことになりました。がん撲滅を目指したこのイベント参加チームには、どなたでも参加していただけます。

現在、学内の有志で当日の活動参加に向けて、着々と計画が進められています。

学内に掲示されている、ボランティア募集のチラシ

参加者のストレスチェックをしたり、焼きいもを焼いたり、消しゴムはんこの体験をしていただいたり・・・・。この活動を通じて、がんという病とともに生きておられる患者さんに少しでもお役に立てたらと思っております。

チーム名は、こころあたたまる、という意味もこめて、「はぁとふる ノートルダム」です。9月のイベントに向けて、参加される方々に楽しんでいただけるように、チーム全体で一生懸命取り組んでいます。

報告:佐藤睦子

現在、学内の有志で当日の活動参加に向けて、着々と計画が進められています。

学内に掲示されている、ボランティア募集のチラシ

参加者のストレスチェックをしたり、焼きいもを焼いたり、消しゴムはんこの体験をしていただいたり・・・・。この活動を通じて、がんという病とともに生きておられる患者さんに少しでもお役に立てたらと思っております。

チーム名は、こころあたたまる、という意味もこめて、「はぁとふる ノートルダム」です。9月のイベントに向けて、参加される方々に楽しんでいただけるように、チーム全体で一生懸命取り組んでいます。

報告:佐藤睦子

卒業祝賀パーティー 先生からの贈り物

2014年03月10日

卒業式、学位授与式が挙行された日の夕方に、ホテルにて祝賀パーティーが開催されました。卒業生の皆さんはお昼を利用してお色直しです。着物、ドレス、民族衣装、お気に入りの格好といった具合に、思い思いの服装での参加でした。

パーティーでは、卒業生のリーダーを中心にクイズ大会やビンゴ大会、4年間の思い出の詰まったスライドの上映など様々な企画が行われました。また、企画の1つとして学部ごとの先生による出し物の時間が設けられており、今回は心理学部の先生方による出し物の紹介をしたいと思います。

まずは心理学部の先生がステージに並び、「そつぎょうおめでとう」とパネルでメッセージを伝えました。

メッセージパネル

次に、伴奏・小林先生、フルート・松島先生、伊藤先生による指揮のもと、教員一同で合唱をしました。

歌の途中からは、先生がひと言ずつメッセージを伝え、順にパネルをめくっていきました。

そして、最終的に・・・・・・・・・・・・・次のようなパネルアートが完成しました。

パネルアートの完成!!

これで終わりではありません。実はパネルアートに心理学に関する問題が5つ隠されており、ここから1問1答の最終試験が始まりました。ステージを見守る心理学部の卒業生は、見事に問題をクリアして、心理学部の先生方も感無量でした。

この出し物は、会議の議題として先生方で話し合って準備してきたもので、パネルは伊藤先生が旧校舎の写真を織り交ぜて作ったものです。パーティーにお見えになっていた前学長(当時心理学部所属)の藪内先生も参加してくださり、学生へのお祝いメッセージをいただきました。こうして、心理の学生と先生方とで作った「最後の授業」は楽しい余興となりました。

心理学部の一体感は4年間の積み重ねがあったからこそ。改めて学生と先生の絆、先生間のチームワークを感じたひと時でした。

報告:心理学部広報係

パーティーでは、卒業生のリーダーを中心にクイズ大会やビンゴ大会、4年間の思い出の詰まったスライドの上映など様々な企画が行われました。また、企画の1つとして学部ごとの先生による出し物の時間が設けられており、今回は心理学部の先生方による出し物の紹介をしたいと思います。

まずは心理学部の先生がステージに並び、「そつぎょうおめでとう」とパネルでメッセージを伝えました。

メッセージパネル

次に、伴奏・小林先生、フルート・松島先生、伊藤先生による指揮のもと、教員一同で合唱をしました。

歌の途中からは、先生がひと言ずつメッセージを伝え、順にパネルをめくっていきました。

そして、最終的に・・・・・・・・・・・・・次のようなパネルアートが完成しました。

パネルアートの完成!!

これで終わりではありません。実はパネルアートに心理学に関する問題が5つ隠されており、ここから1問1答の最終試験が始まりました。ステージを見守る心理学部の卒業生は、見事に問題をクリアして、心理学部の先生方も感無量でした。

この出し物は、会議の議題として先生方で話し合って準備してきたもので、パネルは伊藤先生が旧校舎の写真を織り交ぜて作ったものです。パーティーにお見えになっていた前学長(当時心理学部所属)の藪内先生も参加してくださり、学生へのお祝いメッセージをいただきました。こうして、心理の学生と先生方とで作った「最後の授業」は楽しい余興となりました。

心理学部の一体感は4年間の積み重ねがあったからこそ。改めて学生と先生の絆、先生間のチームワークを感じたひと時でした。

報告:心理学部広報係

卒業式・学位授与式の舞台裏

2014年03月10日

心理学部の松島です。3月8日(土)に、卒業式・学位授与式が挙行されました。既に式の様子は「さいころ日記」で報告がありましたので、私からは式の舞台裏を御紹介したいと思います。

本学の卒業式は、伝統的に黒のガウンとキャップを着用するというスタイルで行われています。ガウンとキャップは代々卒業生が受け継いできたもので、とても大切に扱われています。ガウンのサイズは身長によって決められ、一見簡単に着用出来そうですが、様々な着付けの作法があります。

ガウンの着付けをする教室

自分が着用するガウンが決まっています

ガウンの上に着用するフード

学科によって色が異なります(心理はサーモンピンク)

ガウンとキャップを身にまとった卒業生・修了生は本当に素敵で、大学や大学院の学びを通して得た、彼女たちの自信や誇りが伝わってくるようです。そして、会場に入場していく卒業生・修了生を見ながら、清々しく、とても幸せな気分になります。

卒業生・修了生の皆さん、おめでとうございます!

会場に入場する直前の心理学研究科修了生

キラキラ輝いています

いよいよ心理学部の卒業生がスポットライトを浴びて入場して行きます

舞台裏にいる私達も気持ちが引き締まる瞬間です

報告:松島るみ

本学の卒業式は、伝統的に黒のガウンとキャップを着用するというスタイルで行われています。ガウンとキャップは代々卒業生が受け継いできたもので、とても大切に扱われています。ガウンのサイズは身長によって決められ、一見簡単に着用出来そうですが、様々な着付けの作法があります。

ガウンの着付けをする教室

自分が着用するガウンが決まっています

ガウンの上に着用するフード

学科によって色が異なります(心理はサーモンピンク)

ガウンとキャップを身にまとった卒業生・修了生は本当に素敵で、大学や大学院の学びを通して得た、彼女たちの自信や誇りが伝わってくるようです。そして、会場に入場していく卒業生・修了生を見ながら、清々しく、とても幸せな気分になります。

卒業生・修了生の皆さん、おめでとうございます!

会場に入場する直前の心理学研究科修了生

キラキラ輝いています

いよいよ心理学部の卒業生がスポットライトを浴びて入場して行きます

舞台裏にいる私達も気持ちが引き締まる瞬間です

報告:松島るみ

卒業式、学位授与式

2014年03月08日

本日(3月8日)、卒業式および学位授与式が行われました。保護者や来賓の方もたくさんお見えになり、会場であるユニソン会館は満員でした。

本学では、卒業生・修了生一人一人が名前を呼ばれて壇上に上がり、証書を受け取ることが伝統で、300名以上が学長から直接証書を受け取ります。約一時間くらいかけて一人ひとりに学位記が授与されますが、その姿を見守ることは教職員にとっても感慨深いものです。授業やゼミの時間の事を思い起こしたり、これから巣立つ背中にエールを送りながらの時間でした。

卒業式の様子1 卒業式の様子2

卒業生、修了生の皆様のますますのご活躍とご多幸をお祈りいたします。ご卒業おめでとうございます。

報告:心理学部広報係

本学では、卒業生・修了生一人一人が名前を呼ばれて壇上に上がり、証書を受け取ることが伝統で、300名以上が学長から直接証書を受け取ります。約一時間くらいかけて一人ひとりに学位記が授与されますが、その姿を見守ることは教職員にとっても感慨深いものです。授業やゼミの時間の事を思い起こしたり、これから巣立つ背中にエールを送りながらの時間でした。

卒業式の様子1 卒業式の様子2

卒業生、修了生の皆様のますますのご活躍とご多幸をお祈りいたします。ご卒業おめでとうございます。

報告:心理学部広報係

フレッシュマンセミナーのリーダーミーティング

2014年03月01日

2月26日に、フレッシュマンセミナーのリーダーミーティングが開催されました。フレッシュマンセミナーとは、4月17日に行われる新入生を歓迎する学部としてのイベントで、心理学部に在籍する学生有志がリーダーとなり活動を展開していくイベントです。大学に入学して、不安や緊張を感じている新入生に早く馴染んでもらおうと、上級生が企画する「おもてなし」のイベントです。おもてなしを受けた立場の人が1年後にはおもてなしをする立場になる、この縦の関係が心理学部の良さの1つでもあります。

今回のミーティングでは具体的な内容について話し合いをしました。大きくは4つのセクションに分かれます。

1.教員・学生生活の紹介(上級生による先生の紹介や学生生活をする上でのポイントを紹介)

2.レクリエーション活動(大学のサークル輪舞曲のメンバーを中心に活動を展開)

3.昼食・ティータイム(コミュニケーションの場)

4.午後のレクリエーション(体を動かして遊ぶ活動を計画中、教員も参加)

お互いにアイデアを出し合い、昨年度の反省も踏まえて良いアイデアがたくさん出ました。これから当日まで、いろいろな作業を進めていくことが確認されました。

リーダーミーティングの様子

在学生の中で、ぜひ私もリーダーとして参加したいという人がいましたら、心理学部の先生に申し出てください。たくさん上級生がいたほうが新入生も嬉しいと思います。

報告:心理学部広報係

今回のミーティングでは具体的な内容について話し合いをしました。大きくは4つのセクションに分かれます。

1.教員・学生生活の紹介(上級生による先生の紹介や学生生活をする上でのポイントを紹介)

2.レクリエーション活動(大学のサークル輪舞曲のメンバーを中心に活動を展開)

3.昼食・ティータイム(コミュニケーションの場)

4.午後のレクリエーション(体を動かして遊ぶ活動を計画中、教員も参加)

お互いにアイデアを出し合い、昨年度の反省も踏まえて良いアイデアがたくさん出ました。これから当日まで、いろいろな作業を進めていくことが確認されました。

リーダーミーティングの様子

在学生の中で、ぜひ私もリーダーとして参加したいという人がいましたら、心理学部の先生に申し出てください。たくさん上級生がいたほうが新入生も嬉しいと思います。

報告:心理学部広報係

お酒の販売が禁止される日

2014年02月14日

心理学部の内田です。2月2日にタイでは総選挙が行われましたが、デモ活動によって全選挙区の約1割の選挙区で全く投票ができなかったと報道されました。○○人負傷者がでたという報道も見受けます。

今回は、その総選挙に関するタイの法律のお話をします。次の写真を見てください。

コンビニの張り紙(写真クリックで拡大)

これは、2月2日のセブンイレブンのお酒コーナーを撮影したものです。選挙のため、お酒の販売は禁止されていることが記してあります。つまり選挙は、しっかり判断して(酔った状態ではなく)投票しなさいということが法律によって定められているのです。選挙当日はコンビニに限らずお店もお酒を提供することができないので、バーや居酒屋の多くは休業します。これは選挙の前日も同様です。

国によって文化が違えば法律も異なります。今回紹介した法律は、日本では想像ができないと思います。逆に日本の法律で、ほかの国から見たら理解が難しいと感じたり、馴染みにくいと感じるものがあるかもしれません。当たり前だと思っていたことがそうでなかったり、気づかなかったことに気づいたり、グローバルな視点で物事を考えることは面白いなあと感じる今日この頃です。

報告:内田 和寿

今回は、その総選挙に関するタイの法律のお話をします。次の写真を見てください。

コンビニの張り紙(写真クリックで拡大)

これは、2月2日のセブンイレブンのお酒コーナーを撮影したものです。選挙のため、お酒の販売は禁止されていることが記してあります。つまり選挙は、しっかり判断して(酔った状態ではなく)投票しなさいということが法律によって定められているのです。選挙当日はコンビニに限らずお店もお酒を提供することができないので、バーや居酒屋の多くは休業します。これは選挙の前日も同様です。

国によって文化が違えば法律も異なります。今回紹介した法律は、日本では想像ができないと思います。逆に日本の法律で、ほかの国から見たら理解が難しいと感じたり、馴染みにくいと感じるものがあるかもしれません。当たり前だと思っていたことがそうでなかったり、気づかなかったことに気づいたり、グローバルな視点で物事を考えることは面白いなあと感じる今日この頃です。

報告:内田 和寿