2025年度 総合型入試 【帰国生徒・社会人対象】 課題レポート情報

2024年06月17日

2025年度入試において心理学科を志望し、総合型入試の【帰国生徒・社会人対象】で受験する方は、以下の10のコンテンツから1つを選んで、課題レポートを作成してください。

◎ 本ブログ「さいころ講座」内コンテンツ

(文章で書かれたコラムです)

・勉強に役立つ暗記術とは? ― 記憶の心理 ―

・「わたし」を分析する ―長所?短所?見方を変えてみれば―

◎ 本学心理学科ミニ動画のコンテンツ

(音声付きスライド10分程度)

・まわりに合わせる心理

・ジェンダーとステレオタイプの心理学

・カウンセリングではおはなしするだけなの? -言葉を使わないで自分を表現すること-

◎ 本学心理学科教員による「夢ナビ」講義ビデオ

(講義の動画 20~30分程度)

・なぜ人は衝動買いをしてしまうのか?

・男性/女性って簡単に分けられない心の世界

※ 総合型入試の詳細は、本学HP「受験生向け入試情報サイト>入試情報」の「総合型入試」をご覧ください。

京都いのちの日のイベントに参加しました ー自死対策カレッジ会議の活動よりー

2024年03月19日

京都府では3月1日を「京都いのちの日」と定め(「京都府自殺対策に対する条例」(平成27年4月1日施行)、府民の自殺に関する関心と理解を深めるために、府内各地で様々な自殺防止等の取組みを実施しています。その一環で若者に向けた対策として「自死対策カレッジ会議」が設置されており、今年度も府内5大学の学生が参加。

そして3月1日は、参加学生さんたちと京都府職員の皆様が企画したイベント「京都いのちの日メッセージ展」が開催されました。

メッセージ展のチラシ

メッセージ展会場

「自死対策カレッジ会議」には、本学心理学研究科から3名の学生が参加。京都府自殺対策推進協議会会長として本学名誉教授の河瀬雅紀先生が携わっておられ、学生課の田中課長も調整役で支えてくださり、実習や修士論文研究の合間を縫って1年間の活動をやり遂げることができました。

今年度の活動は昨年度からさらにバージョンアップ。5月には京都府職員の皆様、河瀬先生、龍谷大学、京都文教大学、京都橘大学、京都府立大学、本学の教職員が集まる打ち合わせから始まり、6月からは各大学の学生さんも集い意見交換を実施。京都府精神保健福祉センター見学や学習会、ゲートキーパーについて動画視聴による研修、自死対策シンポジウムなどにも参加しました。

また、10月からはメッセージ展のイベント準備で5大学の学生が協働してイベントブースやグッズの企画制作を行いました。企画グループごとに学生が主体的に進める形でしたが、予定の調整に苦労したり、お互いに気を遣ったり、戸惑ったり、大変だったと思います。お互い協力して出来る時に、出来るパートを分担、協力してできたグッズはとても素敵な仕上がりでしたし、各ブースには工夫が凝らされていました。

まゆまろが盛り上げに来てくれました

学生さんたちが企画・作成したグッズ

本学の学生は他大学学生と協働で「メッセージボード」の作成に携っていたため、学内の食堂前や事務棟1階ロビーにメッセージ募集のコーナーを作らせていただきました。在学生、教職員の協力のおかげにより多くのメッセージが集まり、5大学の中では一番たくさん集めることができました。この場をお借りして御礼申し上げます。

カラフルなメッセージボード

学内のメッセージ募集コーナー

まゆまろと記念に!

イベントも無事に終わり、3月12日には振り返りのオンライン会議で来年に向けての改善点など意見交換を行い、今年度の活動は締めくくりとなりました。

参加学生からは「1年を通じて様々な体験ができる活動でした。いろいろな勉強会があり、最後にはイベントを企画・実施できました。参加形態も緩く設定されていたので、これからも多くの学生が参加してくださったらいいなと思いました。」といった感想がありましたし、カレッジ会議では本学学生のSさんが司会を担うなど、エネルギーを注いで活動してくれていたことが印象深く頼もしい限りでした。

学内では、活動を称え学長奨励賞を頂くご褒美もついてきて、喜ばしいひとときを過ごすこともできました。

本学学内では学長奨励賞を受賞

それぞれの学生さんにとって貴重な経験の機会を頂きましたこと、ご支援くださいました皆様には感謝申し上げます。

報告者:薦田未央

小児医療ボランティア実践講座「NDラボ 2023早春編」 開催!!

2024年03月07日

心理学科の初年次教育 「キャリアについて先輩から学ぶ・考える」

2024年03月06日

心理学科の初年次教育の科目「心理学基礎演習」のⅠ(前期)とⅡ(後期)は、大学で出会った友人や先生との関りを深めたり、2年次以降で履修する心理学の専門科目を学ぶための準備をしたり、心理学科での学びを社会の中で活かすための心構えをしたり・・・等々。そのようなことを学びの目標としています。今年度は、ⅠとⅡそれぞれ4名(計8名)の教員がこの授業を担当しました。これら8名の教員は担任・副担任として、この授業以外でも1年次生の大学生活を様々にサポートしています。

2023年度版 キャリアについて先輩から学ぶ・考える

パート1:先輩達の体験談を聞く

2023年11月7日の「心理学基礎演習Ⅱ」の授業では、企業や施設から内定を得ている3名の先輩達(いずれも心理学科4年次生)に、2年次以降の過ごし方や自身の就職活動を紹介しつつ、後輩たちへのメッセージを伝えて貰いました。

心理学科の1年次生は、後期末に「社会・ビジネス心理」「心理カウンセリング」の2コースから、いずれかのコースを選択します。1年次生にとって、コース選択は2年次以降の履修やゼミ選択、そしてキャリアについて考える第一歩とも言える大切な事柄となります。3名の先輩達には就職活動での経験談に加えて、コース選択の理由や受講して良かったと思う科目、ゼミ選択の理由などについても話をして貰いました。

| |

“困りごとを抱えた人達の生活に寄り添い、支える福祉の仕事がしたい”という思いから、コース選択時点で精神保健福祉士(国家資格)の取得を目指していたC先輩は、心理カウンセリングコースを選択。勉強と就職活動の両立のため、“実習期間中は実習に集中し、実習が終わったら就職活動に本腰を入れる”というメリハリを意識しました。後輩達には、“日々の勉強や遊び、課外活動を通して大学生活を楽しみつつ、沢山の経験を積んでください!”と励ましのメッセージを届けてくれました。

パート2:先輩・キャリアセンター職員・教員による対談

| |

以下に質問の一例を紹介します・・・皆さん、聞きたいことが沢山ありますね!

Q:コースをどっちにするか迷っていて決まらなさそうなのですが・・・・どうしたらいいですか?

Q:心理カウンセリングコースでは、どのような職業に就く人が多いですか?

Q:専門的な知識について、本腰を入れて学び始めたのはいつ頃ですか?

Q:就活を始めると決めて、最初にしたことは何ですか?

Q:就活で一番力を入れたのは、何ですか?

Q:どうやって興味のあるインターンシップを見つけて、応募するのですか?

パート3:キャリアセンター職員の方のお話と情報提供

| |

対談に続いて、本学キャリアセンター職員の方から、“大学生活は社会人への準備期間、学生時代の経験が社会人として求められる力と密接に関係している”といったお話や、最新の就職状況、キャリア関連のイベントについての情報を教えていただきました。

この日の授業を受けた受講生の感想から・・・

授業後、受講生達は次のような質問を含むアンケートに回答しました。

・先輩達のお話で印象に残った事柄

・自分自身のキャリアに関連して、今後取り組みたいこと

・キャリアセンター職員の方のお話で印象に残った事柄や質問など

以下は、アンケートの回答の一部です・・・

“何事にもチャレンジして欲しいというお話が印象に残り、今やってみたいと考えていることが沢山あるのでもっと真剣に前向きに考えていこうと思いました”

“コース選択は将来のことだけを考えて決めるのではなく、楽しそう、やりたいと感じた方を選んでも大丈夫だとお話されていた事が印象に残りました”

“先輩方、皆さんがとても前向きに就活をされていたことが印象に残りました。就活は悩んだり辛かったりすることばかりのイメージがあったのですが、オンとオフの切り替えをして、明るく前向きに取り組むことが大切だとわかりました”

“キャリアセンターの方のお話から、レポートやグループワークで学ぶことは将来や、就職活動で必要になってくることだと聞いて、大学生の期間は本当に重要なのだと感じました”

“就職活動で困り事があったり悩みが出てきたりした際は、気軽にキャリアセンターへ相談に行こうと思いました。大学の先生もそうですが、少人数でアットホームな環境を活かして、キャリアセンターや周りの考えを活用したいと思いました”

受講生は皆、熱心に先輩やキャリアセンター職員の方のお話を聞き、キャリアについての知識を得たり、自身のキャリアについて考えたりしました。先輩やキャリアセンター職員の方々、有難うございました。受講生の皆さんには、この日の授業で得たことを、これからの大学生活に活かしてくれるよう、大いに期待しています。

担当:向山・松島・仲倉・下田

心理学をキャリアに活かす:リレーコラム―学会発表編―心理学研究科修了生の学会発表(日本コラージュ療法学会第15回大会)

2024年02月28日

今回も前回に引き続き、学会発表を行った先輩からのコラムです。

心理学をキャリアに活かす:リレーコラム ―学会発表編― 心理学研究科修了生の学会発表(日本心理学会第87回大会)

2024年02月15日

今回は学会発表を行った先輩からのコラムです。

2023年9月に開催された日本心理学会第87回大会(神戸で開催)にて、2名の心理学研究科修了生がポスター発表を行いました。初めての学会発表を経験したお二人に、学会ではどのような研究内容を発表したのか、そして学会発表の感想を尋ねました。また、各学会には個性もありますので、(後輩の参考のためにも)日本心理学会の会場の様子を聞いてみました!

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

1.Kuさん

① 研究内容

今回私は、幼児(3~5歳児)との関わり行動の中で、青年にとって抵抗感が強い行動を調査し、幼児に関わることへの抵抗感と、「幼児への関心や関わりへの感情」「曖昧さへの態度」との関連について検討した内容を発表しました。対象としては、大学生および専門学校生の計210名(女性177名、男性30名、無回答3名)に質問紙/Webにてアンケート調査を実施し、回答をしていただきました。

調査結果を分析したところ、幼児との関わり行動(34項目)の平均値の高低から、関わり行動の平均値が低い人の方が世話やしつけ等、幼児に注意を向けながら、統制や制限を課すような行動への抵抗感が強いことが分かりました。

また、関わり行動への抵抗感と「幼児への関心と関わりへの感情」「曖昧さへの態度」について、関連しているのかを検討するために相関を求めました。結果、幼児と関わったり、接近したりということに対して抵抗感が強いと、幼児に対する関心が低かったり、『うるさい』『汚い』などのように思うことが多いということが分かりました。加えて、曖昧なことが多い状況に対してどうしたらいいかわからないと混乱したり不安になったりしやすいことも示されました。一方で、幼児への関心が高いと、曖昧なことが多い状況を楽しもうとしたり、曖昧なものを曖昧なままで、そういうこともあると考えたりする傾向が強いことが示されました。

以上から、幼児に対する興味や関心を高めたり、幼児と関わる時に生じる曖昧さに対しても『おもしろい』と思えることが、青年の感じる幼児への関わり行動に対する抵抗感を減らすことにつながる可能性が示唆されました。

まだまだ検討しなくてはいけない部分はたくさんあるので、今後も引き続き研究していけたらと思っています。

②学会発表を経験して

発表の仕方には色々とありますが、私が今回行ったのはポスター発表で、プリントアウトして持参した大きなポスターをパネルに貼り、その前に立って興味を持ってくださった方に説明するという形式でした。

正直なところ、2〜3人の方が興味を持ってくださったらいいかなと思って参加したのですが、思っていた以上に見に来てくださる方がいて、2時間という持ち時間があっという間に終わりました。内容について質問や意見をいただくことで考察を深めるきっかけになったり、自分ではぼんやりしていた部分が輪郭を得たりして、貴重な機会になりました。研究内容について意見をいただける機会は多くはないので、ありがたいと同時にとても楽しい時間でした。

③学会や当日の会場の様子

日本心理学会という心理学領域の中でも大きな学会の大会だったため、多くの方が参加されていました。ポスター発表以外にシンポジウムや講演などもあり、人気のところは後ろの壁際で立ち見される方がたくさんいらっしゃることもありました。色んなプログラムに皆さん気軽に出入りしていた印象です。

9月とはいえ外はかなり暑くて、会場内は割と涼しくされていたので、いかに服装で調整するかという感じでした。基本的に普段着で参加されている方が多く、発表がある場合はスーツやオフィスカジュアルといった服装の方が多かったです。会場の一部に食事ができるような休憩場所があり、自由に飲めるお水が設置されていて、各々休憩したりお話ししたりしていました。

一角には主に心理学に関する書籍が販売されているところもあって、主に専門書を吟味出来たり、書店によって様々ですが10~20%引きで購入できたりします。最高です。その場の雰囲気や割引に引っ張られて買ってしまうことが多いと思いますので、会場参加される場合には、リュックなど大きめのかばんで参加されることをお勧めします。

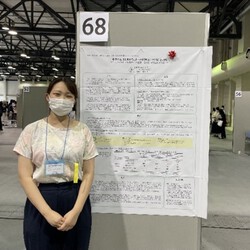

ポスターの前で(Kuさん) 会場で質疑応答中

①研究内容

学会にて発表した研究の内容は、メンタルヘルス不調に関する相談行動をより促進させるために、友人や家族、専門家への相談行動の意思決定プロセスを調べ、相談行動を促進もしくは、抑制する規定因を明らかにすることを第1の目的とし、また、相談相手によって意思決定プロセスに差異があるかについて調べることを第2の目的としました。先行研究で明らかにされたリスク回避行動のプロセスを参考に、新たなメンタルヘルス不調に関する相談行動プロセスの仮説モデルを構築し、検討しました。

その結果、メンタルヘルス不調に関する友人や家族への相談行動のプロセスは、不調を放置することへの危機感が、行動を起こすべきという目標意図を高め、目標意図が、不調の放置に対する周囲からの評価と共に、相談行動を意図させ、そして行動を忌避する態度を抑制し、相談に至るということが分かりました。また、専門家への相談行動のプロセスは家族や友人とは異なり、専門家に相談する人が周囲にどれぐらいいるかの認知が低い場合、相談行動を意図させず、行動を忌避する態度が促進され、相談に至らないということが分かりました。

②学会発表を経験して

研究を学会発表したことにより、様々な専門領域でご活躍されている方々から研究についてのご意見をいただくことができました。実際に対面で研究についての反応や、様々なご意見をいただいたことにより、研究し、それを発表することの意義を改めて感じることができる貴重な体験でした。この気づきは学会に参加したことにより得られたので、本当に参加して良かったと思っております。

③学会や当日の学会会場の様子

今回、私がポスター発表させていただいた学会は日本心理学会でしたので、基礎から専門領域まで本当に広い領域における心理学研究のポスター発表や、シンポジウムが行われていました。また、広い倉庫のような会場がいくつもあり、老若男女たくさんの方々が参加されていました。ポスター発表の際は、研究に興味を待たれた方や、質問に来られた方のために、研究内容を説明したり、名刺交換などをしたりして、気づけばあっという間に2時間過ぎていました。最初は、初めての学会参加でとても緊張していましたが、学会に参加されていた大学の先生方が鼓舞しに声をかけてくださったおかげで緊張は緩和され、研究に興味を持ってくださった方々と有意義で興味深い意見交換ができ、最終的には時間が過ぎるのを忘れてしまうぐらい熱中した時間を過ごすことができました。

ポスターの前で

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

お二人とも学会会場では様々な研究者、他大学の学生・院生等と議論することが出来、とても有意義な時間を過ごしたようです。自身の研究について、質問を受けたり、助言を頂いたりすることを通して、学内とはまた違った学びがあったことと思います。

今後も大学院生(学部生の皆さんも!)が積極的に学会の場で研究発表を行い、自分の研究を社会に発信してくれることを期待しています。

以上、先輩から後輩に向けてのコラムとメッセージでした。

公認心理師・臨床心理士は現場での自らの実践を振り返り、過去の知見と照らし合わせることが求められます。その上で、後の時代に役立つ知見を一つ一つ、積み重ねていくことが求められています(巨人の肩の上に立つ、と言われたりもします)。今後も多くの先輩たちが学会発表にチャレンジしていきますので、後輩・後輩になる予定の皆さまも“先輩の肩の上に立つ”意識を持ってもらえたらと思います。

それでは、次回もまたご期待ください。

担当:本学心理学研究科修了生 Kuさん、Kiさん、松島るみ、広報担当

心理学科 2023年度 卒業研究発表会 開催!!

2024年01月25日

今年の4年生は2020年4月入学。コロナで入学式が中止され、それぞれの場所で不安を抱えながらオンライン授業で大学生活がスタートした学年です。

在宅から始まった大学生活に戸惑いつつ、それぞれが自宅や下宿でオンラインの授業開始。対面授業になっても友だちの顔がわかりづらかったり、先生が誰かわからなかったり・・・苦労も多かったと思います。

それが今や、ゼミ仲間とも協力しあいながら、心理学の学びの集大成として一人一人の問題意識を研究としてまとめ上げることができました。

午前中は4つの分科会に分かれて、18組42名のグループ発表と10名の個人発表が行われました。

司会進行も学生が運営し、グループ・個人研究とも多彩なテーマについてパワーポイントを用いて発表が行われました。

フロアの先生や学生たちからの質問にも頑張って答えていました。

在席時間中にゼミ担当“以外”の先生が「副査」として質問に来られるため、ドキドキしながら待つことになります。学生同士でも、成果を説明しあったり、質問から議論になったり、ほかの先生方からもたくさんコメントをいただいたり。

コロナで集えなかった学年だけに、一堂に会して学生や教員とディスカッションし語らう姿に感無量です。

卒業研究は「学士号」取得の最後の関門。ここでの苦労と頑張りは必ず自信につながります。

本当に全員がよく頑張りました!

小児医療ボランティア養成講座「NDラボ 2023 Xmas編」開催!!

2024年01月20日

コロナ下で病棟訪問できず、2021年度のオンライン実験教室「NDラボ」になってから3年目となります。

※「NDラボ」の過去の記事はこちら

今年度も年内2回の開催を目指し、9月の後期開始からミーティングと事前準備を重ねました。

第1弾の開催は12月19日。京都府立医科大学附属病院・京都大学医学部附属病院・京都市立病院の小児病棟院内学級(京都市立桃陽総合支援学校分教室)の3つの分教室の小学生に向けて、心理学科2年次生4名、こども教育学科3年次生1名が、Zoom越しに子どもたちとつながりました。

今回のテーマは「楽器で楽しもう!」

クリスマスソングの合奏のために、紙皿のタンバリンや紙コップの太鼓を事前に届けておき、画面越しに一緒にデコレーション、そして大学側のピアノや歌と一緒に合奏・・・というねらいです。

音楽企画は初めてで、初企画!と勢い込んでスタートしたのですが・・・

実は、画面以上に遠隔共有のハードルが高かったのが「音」。

Zoomは会議用のシステムなので、そのままでは余計な雑音を除く=音楽に必要な音を拾ってくれない!!ということがわかり、何度も試行錯誤を繰り返しました。

そして、心配を抱えながらの当日・・・

自己紹介、小芝居からの・・・

工作は、ブレイクアウトルームで、小学生と中学生に分かれ、異なる分教室の友だちも学生と一緒に作りました。雑談しながら楽しそう。

音声チェック、聴こえてたら〇出して!!

そしていよいよ、メインルームに全員集まって、クリスマスソングの合奏・合唱です!!

「ジングルベル」と「赤鼻のトナカイ」を、ピアノ、楽器、歌、ズンチャカズンジャカ、叩いたり歌ったり。

音がずれていても、とにかく勢いで合わせて、笑顔の一体感!

大成功!!ということで、サンタさんからのプレゼント、フェルトのツリーも手渡されました。

当日参加できなかった学生も、招待状やプレゼント作成で全面協力

実は裏話なのですが、始まる直前にアクシデントがありました。

でも、即座にプログラムの組み立てを変えて、途中参加の子どもたちにも調整して、最後は全員が一緒に楽しめるところに至りました。学生たちの協力と解決力に脱帽です。

分教室の子どもたちや先生方から、

「とても楽しめた!」「子どもたちが生き生きと参加していた」「学生さんたちの頑張りに感謝!」「学生さんたちと交流できてよかった」との感想が寄せられました。

次は2月、新しい企画に向けて準備が始まっています。乞う、ご期待!

自然と遊ぼう!「森の秋を感じよう」の巻 開催報告

2023年12月01日

当日は快晴で、11にもかかわらず気温は25度を超える暑い日差しの中での活動となり、参加いただいた10組26名(子ども13名、保護者13名)のご家族と秋の森の中を散策し、自然観察、造形遊びを満喫しました。

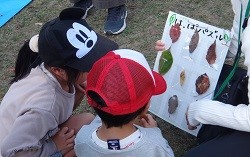

遊びのプログラム「はっぱパズル」では、いろいろな形、色の葉っぱを集め、台紙ポケットに並べ入れ、ビンゴゲームを実施。木の枝についたままの葉っぱや虫食いのあるはっぱなどもあり、子どもたちの豊かな感性が現れていて見るだけで楽しいパズルができました。

はっぱパズル作成中

集めたはっぱは、「こがもPad」と称した段ボール製の台紙上において、色鉛筆で模様をこすりだす作品をつくったり、ファーブル顕微鏡で模様を観察したり、アルバムの台紙に張りつける造形遊びをしたり、子どもたちが好きな遊びを好きなだけ、じっくり取り組むことができました。

葉っぱの模様をこすりだし

顕微鏡で何が見えるかな?

森の中でゆったり過ごすことができたので、子どもさんの中には、走り回ったり、虫をみつけたり、たくさんドングリを集めたりする姿もありました。最後は、小さいお子さんも大人も一緒になって、パラバルーンで風を感じながら、ワクワク楽しいひと時で締めくくりとなりました。

パラバルーンの中に入ると、ワクワク楽しい!

ご家族からは、「普段はこんな自然環境で遊ぶことがないので、とても良い時間だった」というお話をうかがったり、事後アンケートでは、「学生さんが、子どもの成長に合わせた優しい声かけをしてくれたので、子どもが安心して楽しめていた」「子どものどんな要求にも笑顔で対応してくれた」「人見知りの子どもにめげずに構ってくれてありがたかった」など、学生の頑張りに対する暖かい言葉を頂きました。また学生からは、「こどもの想像力の豊かさを改めて感じた」「どのようにかかわってよいか不安だったが、仲良くなるまでしっかり遊べた」「子どもさんから元気をもらって、活動はあっという間。充実した時間を過ごせた。」などの感想があり、貴重な経験となりました。

今回の開催についてご支援を賜りました学内外の関係者の皆様には、感謝申し上げます。次回も、また「自然と遊ぼう!」を開催出来るように学生とともに準備したいと思っています。

心理学科担当教員:薦田

2023年度も社会・ビジネス心理フィールド研修(京都北山マールブランシュ様との連携授業)がスタート!

2023年10月12日

広報の横井様より「ロマンの森」や本社オフィスをご案内頂きました